"Plus fort, plus haut, plus vite" disait Pierre de Coubertin, connu pour avoir apporté un second souffle aux Jeux Olympiques. Cette citation reflète l'esprit sportif actuel ; le monde du sport cherche par tous les moyens à augmenter les performances, à améliorer les résultats, à battre des records. Ces objectifs sont atteints en grande partie grâce à une évolution des matériaux. Cette évolution matérielle prend une importance de plus en plus conséquente et est désormais non négligeable pour un sportif car elle favorise l'évolution de ses performances. "La performance des champions s'arrête là où commence celle des matériaux".

A) l'évolution des matériaux dans les différents sports

1)Dans les ski :

a) Histoire du ski

De nos jours, le ski est un sport de glisse, qui est pratiqué dans le cadre de compétitions ou bien dans celui des loisirs, mais dans l’histoire du ski, les « planches » de ski étaient utilisées comme moyen de transport (par l'armée dans un premier temps), cela permettait d’être plus efficace et plus rapide pour se déplacer dans la neige , les planches de ski n’avaient alors rien à voir avec les skis que nous connaissons aujourd’hui. Les matériaux qui composent les skis sont sans doute ceux qui ont le plus évolué, grâce aux progrès scientifiques. Ainsi on est passé des tout premiers skis, en bois, à des skis propres à chaque discipline, de plus en plus innovants et performants.

b) L'évolution du ski

Les skis, vers 1860, étaient formés de longues planches de bois qui mesuraient environ 2,5 mètres de long , ils étaient cambrés et légèrement cintrés en leurs centre, équipés de fixations et étaient produits à grande échelle dans la ville de Télémark situé au sud de la Norvège.

Dans les années 1920, le ski se démocratise et devient un sport pratiqué par un public de plus en plus large : vacanciers et curistes s'initient aux joies de la glisse. C'est ainsi que, stimulés par une forte demande, les fabricants mettent au point de nombreuses et diverses innovations afin de satisfaire les attentes de la clientèle. Petit à petit les skis présentent des caractéristiques différentes selon qu’ils soient conçus pour le fond, le saut ou la descente, chaque ski se spécialise dans une discipline.Dans les vingt dernières années, les innovations dans le ski alpin sont dues à un savant mélange entre physico-chimie des surfaces et simulations numériques. Depuis 1980 les chercheurs sont partis d'un élément essentiel pour faire évoluer les skis. La semelle était auparavant constituée de la rainure centrale de guidage que l'on pensait indispensable au ski pour assurer sa stabilité en ligne droite. Cette dernière a été progressivement supprimée. Elle permettait l'évacuation des microgouttelettes d'eau issues de la fusion de la neige lors du passage du ski. Aujourd'hui on sait maîtriser la rugosité des semelles : cette rainure a été remplacée par des millions de rainures micrométriques. Contrairement à une idée largement répandue, ce ne sont pas les surfaces les plus lisses qui glissent le mieux.

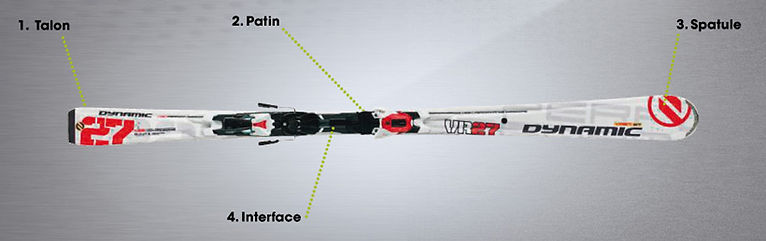

Le ski Alpin moderne est en forme de taille de guêpe, on dit alors qu'il est profilé. Il est constitué d'une spatule et d'un talon plus large que le patin.

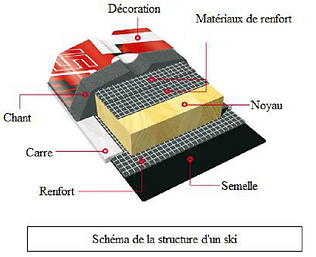

La structure du ski alpin :

La semelle est la partie qui est au contact de la neige. Sa surface est en polyéthylène, matériau très hydrophobe, qui contient des millions de rainures micrométriques qui permettent au ski de mieux glisser. Cette partie nécessite un entretien régulier pour améliorer la glisse comme le fartage. La recherche s'est aussi intensifiée autour du traitement mécano-chimique des semelles. Toujours pour favoriser la glisse, le fartage classique, assez grossier, a été remplacé par un polissage sophistiqué : on dépose sur les semelles un film très mince de quelques dizaines de nanomètres à base de composés fluorés. Grâce à ces nombreuses avancées technologiques, l'Américain Steve Mac Kinley passe au-dessus des 200 km/h en 1979.

On remarque sur le pourtour de la semelle des carres. Il en existe une de chaque côté, qui permettent au skieur de contrôler son ski sur la neige dure ou lors des virages. Elles sont en acier et très aiguisées, elles n'ont pas pu être supprimés mais sont devenues plus mince car elles sont indispensables au bon maintien du ski sur la neige. De plus l'acier étant conducteur de la chaleur, les carres sont plus froides que la semelle et forment une sorte de pont thermique qui freine le ski. Pour accroître la résistance thermique, on a testé différents types de revêtements de carres en céramiques, nitrures, diamant... Mais ces essais n'ont pas abouti à des issues commerciales. La solution retenue a donc été de réduire la largeur des carres.

Le noyau est le cœur du ski. Pour rendre le ski plus souple et réduire son poids, les industriels ont introduit de nouveaux matériaux dans le noyau qui contient en plus du bois des mélanges de fibres en céramique, en carbone et aramide, des mousses acryliques. Le noyau apporte sa solidité et sa rigidité au ski.

Au fil des années, la taille de guêpe c'est fortement accentuée et c'est ainsi qu'est apparu le ski parabolique. Le ski parabolique est un exemple de ski profilé. Il connaît un grand succès depuis les années 1990. Il doit son nom à la forme de ses bords: en effet, ce ski comporte un petit rayon de courbure (entre 15 et 20 mètre) qui facilite l'entrée et la conduite du virage. Ce ski se caractérise aussi par une petite taille et une différence de largeur entre la spatule le talon, et le patin.

Grâce a cette formidable évolution , il existe aujourd'hui de nombreuses différences entre les skis des différentes disciplines ! Chacun ont des caractéristiques particulières et sont donc plus adéquates pour certains sports .

d ) Quelques exemples de skis propre à une discipline

On retrouve par exemple les Rockers, ce sont des skis de free ride, ils facilitent l'évolution dans la poudreuse grâce notamment à leur spatule plus relevées et permet au ski de changer de direction bien plus rapidement que des skis traditionnels.On a aussi les skis à doubles spatules, utilisée surtout pour pratiquer du free-style (acrobaties) car ils ont la particularité d’être relevés à l’avant comme à l’arrière et permettent de glisser devant comme derrière. Les skis de bosses, eux, sont d’une grande solidité pour qu’ils puissent résister aux chocs. Enfin, nous avons aussi les skis de slalom beaucoup utilisés lors de l’épreuve de slalom aux Jeux Olympique d’hiver, ce sont de petits skis paraboliques, qui permettent de faire des virages serrés. Il existe encore une grande variété de ski tel que les skis de géant, les skis de descente etc.…

Les équipements tels que le casque ou les bâtons se sont eux aussi améliorés en étant de plus en plus aérodynamiques, ce qui a permis de gagner de précieuses secondes dans les épreuves de vitesse. De plus la neige artificielle est apparue et a permis notamment «d’adapter» cette dernière aux épreuves.En plus de l’évolution matérielle, des études menées dans des laboratoires test se sont considérablement développées grâce notamment aux simulations numériques. Néanmoins toutes ces évolutions ne définissent pas complètement le talent d'un champion...

2)La natation :

Avec l'évolution des matériaux, les records du monde ne cessent d’évoluer, les temps des records ne cessent de diminuer et les sportifs sont de plus en plus performants.

a) Histoires des combinaisons :

En 1990, les premières combinaisons de natation furent créées et utilisées, elles remplacèrent progressivement les maillots de bain traditionnels. Adidas lança pour la première fois sur le marché en 1999, une combinaison intégrale comprenant le cou, les poignets ainsi que les chevilles.

Suite à l'approbation par la fédération internationale de natation (FINA), les combinaisons seront autorisées dans les compétitions. Au fil du temps les combinaisons de natation se sont améliorées de telle manière qu’elles deviennent aujourd’hui sujet de polémiques.

b) Composition des combinaisons :

Les combinaisons sont principalement constituées de polyuréthane (entre 80% et 90%). On pense notamment à la combinaison lancé en 2008 par Speedo, la LZR Racer qui fut développée avec l’aide de la NASA. Sa matière est la plus légère et la plus performante connue dans le monde jusqu’à présent dans le domaine de la natation. Celle-ci est formée d’un fil de nylon qui est placé sur le dessus de la combinaison, tel un revêtement, (offrant ainsi une meilleure résistance à l’eau) ainsi que d’un fil d’élasthanne, sorte de dérivé de plastique élastique et résistant au chlore. Le 14 mars 2009, après mûre réflexion de la FINA (fédération internationale de natation), Cette combinaison si performante, sera interdite lors des compétitions. La FINA a choisi par la suite d’appliquer un retour au tissu en 2010 et d’interdire complétement le polyuréthane dans les combinaisons.

|  |

|---|---|

|  |

Néanmoins, de nos jours, les combinaisons «courtes» (qui arrivent jusqu'aux genoux) sont encore autorisées. Elles sont utilisées dès le plus jeune âge dans les compétitions et permettent de gagner de précieuses secondes.

C'est par exemple le cas de Camille, élève de la classe de première S2 pratiquant la natation à haut niveau (inter-régional). Elle utilise pour les compétitions une combinaison courte : la combinaison carbone pro d’Arena.

Elle m'a confirmé que les combinaisons jouaient un rôle important pour les performances des nageurs et pour le temps des épreuves. Elle m'a ainsi donné ses temps avec, et sans combinaisons, sur un 50 m nage libre crawl.

Temps avec combinaison : 29,42 secondes.

Temps sans combinaison : 30,89 secondes.

Elle gagne alors 1,47 secondes grâce à la combinaison.

Dans le domaine de la natation, 1,47 secondes de gagné, est une très grande amélioration. D’après Camille le gain d'une seconde correspond à environ 1 ans de travail, c'est pourquoi les combinaisons sont très appréciées des sportifs de haut niveaux, elles permettent de gagner du temps d’entraînement.

c) Le principe d’une combinaison:

Le principe des combinaisons est de réduire les frottements et la traînée dans l’eau pour aller de plus en plus vite. De plus les combinaisons améliorent aussi l’économie d'énergie grâce à la compression du corps des nageurs et l’ hydrodynamisme. Dans cette recherche de l’efficacité, les ingénieurs essayent de s'inspirer et de reproduire au maximum les caractéristiques de la peau de certains animaux aquatiques, en particulier le requin.

Pourquoi imiter les requins?

Ces derniers sont des animaux qui réalisent des performances de nage très impressionnantes sans que l'on ait l'impression qu'ils fassent d’efforts. Cette impression de «facilité à nager» s'explique par la forme de leur corps, ainsi que leurs écailles. Ces écailles sont très particulières, car elles sont constituées de denticules. Ces denticules forment des micros rainures dans lesquelles l'eau s'engouffre et engendre de minuscules tourbillons cela réduit ainsi la traînée et maintient l'eau près du corps de l'animal. Cela permet de diminuer l'effet de résistance du fluide.

C'est ainsi que la peau des squales a inspiré la conception de nombreuse combinaisons de natation tel que la LZR Racer.

Micro rainures formées par les denticules

d) Expérience sur les frottements de l'eau :

Le but de cette expérience est de voir quelle propriété physique (forme de la bille) est la plus avantageuse dans l'eau.

1)-Matériel utilisé :

Une éprouvette

Une GoPro (caméra)

Une bille en métal

De la pâte a modelé

Une équerre pour servir d’échelle graduée

De l'eau

Un ordinateur pour le montage vidéo

Une pince métallique

2)-Protocole expérimental:

Pour réaliser cette expérience, je l'ai filmée avec une caméra filmant en 30 i/s sur un fond Noir. J'ai ensuite créé et placé une échelle graduée juste à côté d'une éprouvette remplie d'eau afin de pouvoir calculer les vitesses en cm par seconde puis en mètres par seconde. En réalité, j'ai réalisé trois petites expériences, une pour chaque forme de bille (une bille sphérique formée grâce à de la pâte à modeler, une autre cubique puis une dernière sphérique mais avec des irrégularités).Néanmoins pour que ces expériences soit comparables, j'ai à chaque fois , lâché l'objet de la même hauteur et sans vitesse initiale à l'aide d'une pince métallique . Pour finir, en postproduction j'ai étudié pour chacune des formes leur vitesse dans le liquide en fonction du temps, j'ai calculé de combien de cm avançait la bille en 1 image ce qui m'a permis d'estimer une vitesse moyenne en mètre par seconde pour chacune des billes.

3)-Expériences :

4)-Interpretation:

Grace à la vidéo, nous pouvons voir que la forme la plus rapide dans l’eau est la forme ronde avec environ une vitesse de 0.594 mètres par seconde. Nous pouvons donc en déduire que cette bille était la plus hydrodynamique et que l’eau exerçait moins de frottement sur cette dernière. C’est ainsi que les combinaisons utilisent cette propriété afin de réduire les frottements et gagner en performance. Si les combinaisons étaient amples elles s’apparenteraient en outre à la « forme de bille carrée ou irrégulières » par conséquent elle perdrait en hydrodynamisme et donc en vitesse. C’est pourquoi les combinaisons de natations sont très collantes il faut près d’une demi-heure pour les enfiler ceci sert à mouler le corps au maximum et éviter au le plus possible les frottements.

3) Le cyclisme sur le tour de France :

De 1818 aux années 2000, le cyclisme est un sport qui a connu une réelle évolution. La vitesse moyenne du vainqueur du Tour de France est passée de 25,68 km/h en 1903 à 39,59 km/h en 2010. L'une des causes en est l'évolution des vélos de courses.

a) Historique des avancés technologique sur le tour de France :

En 1903, Maurice Garin s'élance pour le début du premier Tour de France de l’histoire. Son vélo pèse près de 20 kilos, les jantes sont en bois, il n'a pas de vitesse et a un pignon fixe.

Dès 1912, les vélos évoluent au rythme des inventions techniques. Ainsi, cette année-là, la roue libre apparaît. Plus besoin, de tourner les jambes constamment, l’athlète peut laisser glisser son vélo dans les descentes et se reposer. Trente ans plus tard, en 1937, c'est une nouvelle révolution qui arrive ; le dérailleur. Les changements de vitesse sont alors autorisés sur l'épreuve. Les coureurs peuvent enfin s'adapter au profil de l'étape. Depuis plus d'un siècle les vélos se sont allégés ils ne sont plus fait d’acier en 1886, leur cadre et leur fourche sont plutôt fabriqués en titane et fibre de carbone ce qui diminue de façons importante le poids du vélo. Un vélo pèse désormais autour des sept kilos, le minimum étant fixé à 6,8 kilos. D'après une étude, les chercheurs ont montré que l’utilisation d’un vélo de 7 kg au lieu de 10 kg permettait de gagner 13 secondes au kilomètre pour un cycliste débutant, et 7 secondes pour un pratiquant entraîné. Ce gain n'est pas négligeable.

Comme nous pouvons le voir à travers ce graphique, le poids des vélos a bien changé. Au début des années 1900 un vélo pesait un peu plus de 12kg. Ce poids a diminué jusqu’aux alentours de 1953 ou il est descendu à environ 9kg. Ensuite il est remonté au-dessus des 10kg en 1954 pour redescendre aux environs des 6kg (limite autorisée aujourd’hui). Le poids a donc diminué de moitié depuis un siècle.

En 1984, de nouvelles roues aérodynamiques font leurs entrées sur le tour de France, ce sont des roues pleines baptisées lenticulaires, elles sont utilisées surtout pour les épreuves de contre la montre car elles permettent de gagner de précieuses secondes.

Les dérailleurs sont aussi modernisés. En 2009 on voit apparaître le dérailleur électrique sur le tour de France qui permet d'économiser quelques centièmes de secondes en facilitant le changement de vitesse, de plus il n'y a plus de cale-pieds mais des pédales automatiques.

Certaines évolutions sont aussi apparues au niveau du guidon. En 1989, lors de la dernière étape du Tour de France (un contre la montre), un coureur fait sensation avec une nouvelle innovation. Greg Le Mond s'élance en effet avec un guidon de triathlète. Grace à ce guidon beaucoup plus aérodynamique que ces concourants il rattrape son retard sur le leader et remporte le Tour avec huit secondes d'avance. Cette victoire et retournement de situation à notamment été possible grâce 'une technologie qui sera ensuite adoptée par tous (le guidon de triathlète). En plus du guidon les casques profilés seront alors autorisées lors des étapes de contre-la-montre

La dernière innovation est le plateau Osymettric. Même s'il existe depuis 20 ans, il a fait son apparition sur le Tour de France seulement en 2012. Ce plateau est particulier car il n’est pas tout à fait rond mais ovale, ceci offrirait un gain de puissance important pour un effort moindre.

Certains journalistes pensent que les vélos de courses du futur seront « des vélos intelligents proche d’une Formule 1 »

D’après certains spécialiste, si on se projette en 2050, avec des matériaux au coefficient de pénétration dans l’air beaucoup plus faible on aura davantage de légèreté et de fiabilité. On peut aussi imaginer, comme dans la Formule 1, une assistance technique de plus en plus forte, avec des changements d’éléments en quelques secondes tel le changement de roues dans le domaine des courses automobiles. De plus les directeurs sportifs pourraient également détecter une hypoglycémie avant que le coureur ne le sente grâce notamment au vêtement / tissues connectés. Enfin nous pouvons aussi imaginer un changement de vitesse automatique afin d’optimiser la performance des coureurs, et aussi un système de freinage intelligent type ABS…

Au niveau de la composition, des cadres essentiellement composés de Carbonne de nos jours, pourraient dans un futur plus ou moins proche devenir intelligents. Le Carbonne étant un matériau avec de la fibre on pourrait la rendre réactive avec un courant électrique. On peut imaginer un vélo qui devient plus souple quand on roule sur des pavés, et plus rigide dans les cols. Ceci serait un exemple de vélo intelligent.

Pour finir, de nouvelles idées apparaissent pour le futur avec par exemple des vélos de course sans chaîne et sans rayon et une selle qui n'est plus reliée au cadre ainsi que le mécanisme de propulsion (pédalier pignon plateau…) camouflé dans le cadre. Certain designer s’amuse donc à représenter les vélos du futur comme par exemple John Villarreal avec cette jolie représentation du vélo exposé ci-dessous.